14. November 2025

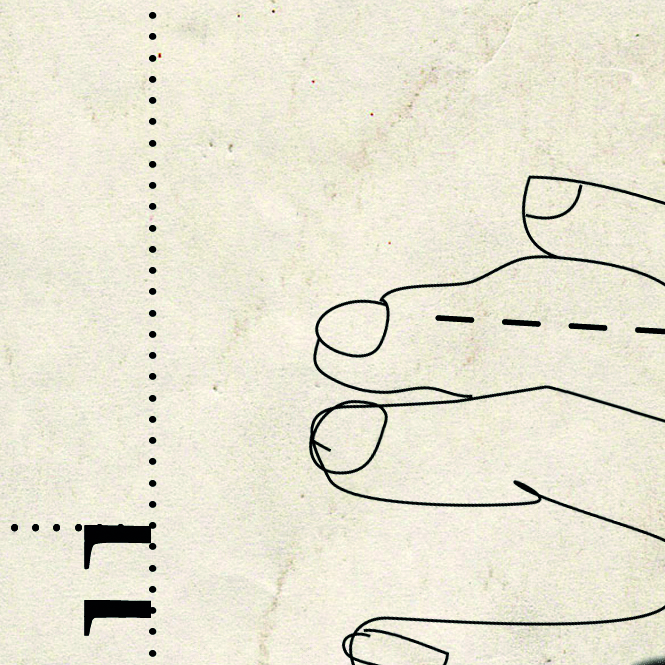

Wer heute die wirtschaftlichen Schwerpunkte Europas betrachtet, entdeckt eine auffällige Linie: einen bogenförmigen Raum, der von Nordwestengland über die Niederlande, das Rheinland und die Schweiz bis nach Norditalien reicht. Seit Ende der 1980er ist er unter einem ebenso kuriosen wie einprägsamen Namen bekannt: der „Blauen Banane“.

Doch die Geschichte dieses Raums beginnt lange vor diesem Begriff – und sogar lange vor der Industrialisierung. Schon im Mittelalter verbanden die großen Flüsse Rhein, Maas, Schelde, Themse und Po wichtige Handels- und Machtzentren. Städte wie Köln, Mainz, Straßburg, Basel, Antwerpen, Brügge, London oder Mailand entwickelten ihren Reichtum aus Handel, Zöllen und der Bedeutung als Knotenpunkte im europäischen Austausch.

Es waren Flüsse, Märkte und Handelsrechte, die die ersten Verflechtungen schufen. Die Hanse prägte den Norden, während niederländische und oberdeutsche Handelsstädte den Westen Europas dominierten. Im Süden wirkten Mailand, Genua und Venedig als Finanz- und Handelsmächte weit über Europa hinaus. Als Amsterdam im 17. Jahrhundert zur globalen Handels- und Finanzmetropole aufstieg, verdichteten sich diese Räume weiter: Waren, Kapital und Menschen bewegten sich über Grenzen hinweg, lange bevor Staaten feste Formen annahmen.

Vom Handelsnetz zur industriellen Verdichtung

Schon vor 1800 war dieser Großraum eine außergewöhnlich dicht urbanisierte Region voller Werkstätten, Universitäten und Handwerkszentren. Die Industrialisierung knüpfte im 19. Jahrhundert direkt an diese Strukturen an. Häfen wurden zu industriellen Knoten, Handelsstädte zu Produktionszentren. Die Eisenbahn verband erstmals Regionen, die zuvor getrennt gewesen waren; Arbeitskräfte, Innovationen und Kapital bewegten sich über Distanzen hinweg, die früher unvorstellbar waren.

Im 20. Jahrhundert verstärkte sich diese Entwicklung weiter. Die Region wuchs zu einem zusammenhängenden Wirtschaftsraum heran – dicht besiedelt, hochproduktiv und international vernetzt. 1989 fasste der französische Geograf Roger Brunet dieses Muster in einer einzigen Form zusammen. Die Farbe war der Kartografietradition entlehnt, die Form ergab sich aus der tatsächlichen Konzentration wirtschaftlicher Aktivität. Die Banane wurde sichtbar.

Eine gewachsene Struktur im 21. Jahrhundert

Heute steht diese Region vor Herausforderungen, wie sie Europa seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat: geopolitische Spannungen, Energiefragen, digitale Transformation, globaler Wettbewerb und demografische Verschiebungen. Und dennoch zeigt die Blaue Banane eine bemerkenswerte Widerstandskraft.

Denn ihre Stärke liegt in Jahrhunderten gewachsener Verbindungen: Städte auf engstem Raum, die sich seit dem Mittelalter gegenseitig beeinflussen; Häfen und Handelswege, die sich immer wieder neu erfinden; Universitäten, Forschungszentren und Unternehmen, die Innovation hervorbringen; und eine kulturelle Durchlässigkeit, die Grenzen relativiert.

Die Schwerpunkte innerhalb des Bogens verändern sich – ehemalige Industrieregionen entwickeln sich zu Wissens- und Dienstleistungszentren, andere gestalten ihre Infrastruktur für klimaneutrale und ressourcenschonende Wirtschaft um. Doch das Gefüge bleibt stabil, weil es tief verwurzelt ist.

Auch in einer Zeit globaler Unsicherheit bleibt die Blaue Banane ein Raum, in dem europäische Integration Alltag ist: in Pendlerströmen, in Unternehmensnetzwerken, in Forschung, Mobilität und Kultur. Sie zeigt, wie sehr Geschichte und Geografie Europas Wirtschaft noch immer prägen – und wie gewachsene Räume auch in krisenhaften Zeiten Chancen bieten können.

Dieser Artikel ist auch auf LinkedIn erschienen: Zum LinkedIn-Artikel.